"巖土工程師的X光眼"——透明土技術正掀起一場地下工程可視化革命!這種用透明材料模擬天然土體的黑科技,不僅能讓我們直觀看到土體內部的應力應變,更能破解傳統試驗中"盲人摸象"的困境。

透明土技術最早由Iskander等人在20世紀90年代提出,其核心思想是通過制造具有透明特性的土壤模型,結合光學成像技術,實現對土壤內部變形和應力狀態的非接觸式測量。這種技術利用特定的透明顆粒(如熔融石英)和與之匹配折射率的孔隙流體,使得土壤在光學成像時表現出類似自然土壤的力學行為,同時具備透明性,便于觀察和測量。

透明土的制造過程可以比作一場“材料煉金術”。它以熔融石英砂作為骨架,粒徑可以根據需要調整在0.1-2mm之間,同時搭配正十二烷或混合油作為孔隙液體。通過精密調控,使得固體顆粒與液體的折射率高度匹配(通常控制在±0.002的誤差范圍內),這樣在激光照射下,固體顆粒和液體對光的散射和吸收降到最低,從而實現透明效果。這類似于將砂糖溶解在折射率相近的糖水中,使得光線能夠順利通過,從而使得原本不透明的土體內部變得清晰可見。

當激光誘導熒光(LIF)技術被應用于透明土時,就能觀察到令人驚嘆的現象:預先混入的熒光微粒在激光的激發下發出類似星云的光輝。結合高速相機的顯微鏡頭,即使是0.1微米的顆粒位移也能被精確捕捉。數字圖像相關(DIC)技術能夠將土體的微小變形轉化為彩色的應變云圖,直觀展示土體內部的應變分布。而CT掃描技術則可以重構三維應力場的“凍齡切片”,為研究人員提供了前所未有的洞察土體內部結構和行為的能力。

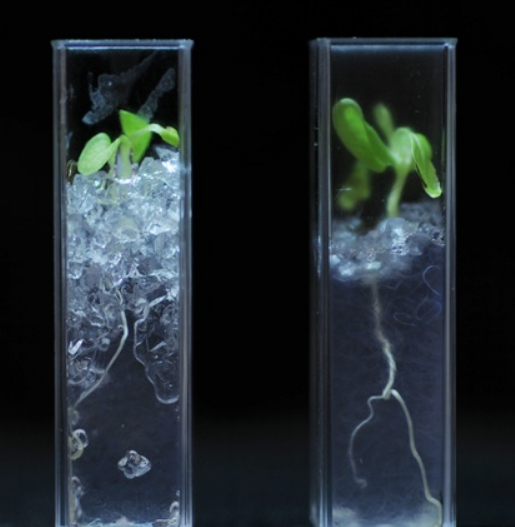

《透明土壤可助科學家觀察植物根系》作者:Lionel X. Dupuy 來源:《PLoS綜合》

透明土在工程應用中被廣泛用于模擬各種巖土工程場景,如橋梁基礎、道路路基、邊坡穩定性、隧道施工等。通過透明土模型試驗,工程師可以更直觀地理解土體內部的力學行為,從而優化設計方案。此外,透明土技術結合光學測試和圖像處理技術,能夠對巖土體內部的位移場、速率場和污染物滲流場進行研究。這使得大型復雜的物理模擬試驗能夠真實再現巖土體內部的運移規律,顯著提升了巖土工程研究的可視化和精細化水平。

透明土作為一種模擬天然土體的材料,能夠復現真實土體的力學特性,并需要通過一系列標準化測試來驗證其性能,例如:

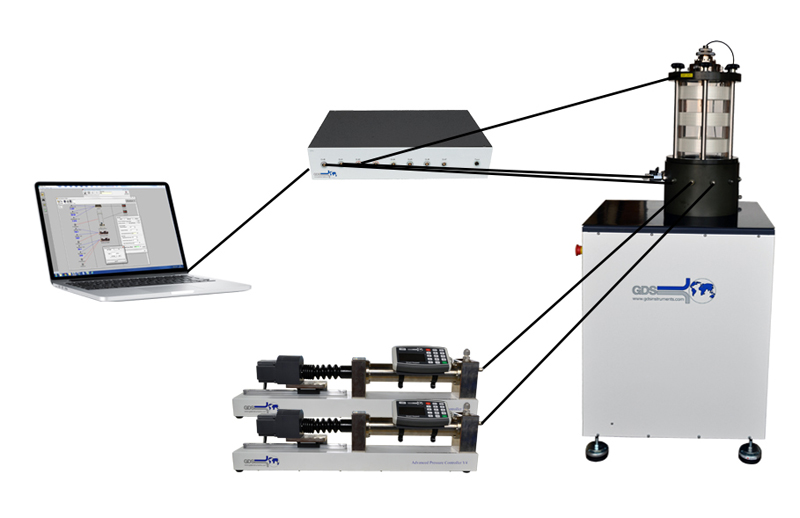

1. 三軸試驗

通過動三軸或靜三軸試驗,研究透明土在不同應力路徑下的強度和變形特性,包括固結排水(CD)、固結不排水(CU)和不固結不排水(UU)試驗。試驗可測定透明土的抗剪強度指標(如內摩擦角和黏聚力),并獲取應力-應變曲線,以分析其變形規律。此外,還可通過攝影測量技術監測剪切帶的形成和發展過程,分析其演化規律。

2. 單剪試驗

用于研究透明土的剪切特性,尤其是剪切帶的形成和發展。試驗可獲得剪切應力-應變關系曲線,反映透明土在剪切過程中的變形特性。同時,通過分析剪切帶內外區域的變形差異,能夠進一步理解透明土的局部化變形行為。

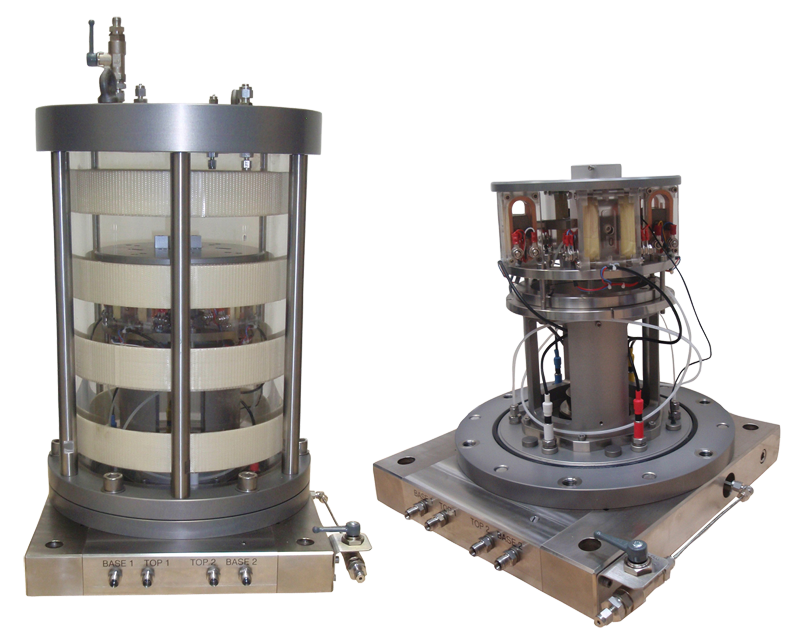

3. 空心圓柱扭剪試驗(HCA)

用于研究透明土在復雜應力狀態下的剪切變形和強度特性。試驗可分析透明土在不同剪切方向下的應力-應變關系,以及中主應力比對其強度和體積應變特性的影響。此外,還可通過離散元模擬研究剪切帶的傾角和顆粒接觸數的變化。

4. 共振柱試驗

用于研究透明土的動力特性,如動剪切模量、阻尼比和動強度。試驗可測定動剪切模量-應變、阻尼比-應變以及孔壓等關系曲線,并通過與天然砂土的對比分析,驗證透明土的動力特性與天然土體的相似性。

5. 動態三軸試驗

模擬地震波作用下的土體液化,研究透明土在循環荷載下的動力學行為。試驗可分析透明土在動荷載作用下的強度變化和變形特性,為地震工程研究提供數據支持。

6. 固結試驗

模擬透明土的固結過程,研究其壓縮特性和滲透性能。試驗可獲取透明土在不同壓力下的壓縮曲線,分析其壓縮模量和固結系數。此外,還可通過滲透試驗測定透明土的滲透系數,以評估其水力特性。

在巖土工程領域,透明土研究正逐漸成為熱門方向,國內科研團隊也取得了諸多重要進展,為該領域的發展帶來了全新突破。例如,劉漢龍院士領導的科研團隊已發表了一系列高水平的科研成果。

新型材料百花齊放

創新材料研發:國內科研團隊積極探索新型透明土材料,成果顯著。例如,劉漢龍院士團隊用玻璃砂、正十二烷和15號白油混合液制備玻璃砂透明土,該材料透明度高且與天然土體相似度良好,為相關研究提供了新的選擇。周航老師課題組選取球形硅微粉搭配 15# 白油與正十二烷溶液,制得新型透明黏土,其強度特性和壓縮系數與粉質黏土相似,能滿足模型試驗需求。此外,團隊還參與研發了以 Carbopol Ultrez10 聚合物等為原料的新型透明黏土材料,并對其物理力學特性展開系統研究 。

仿生牙根樁承載性能研究:宗梓煦老師課題組基于仿生學原理提出仿生牙根樁,通過數值模擬和透明土模型試驗研究其承載特性與樁 - 土作用。數值模擬顯示該樁可大幅提高樁底承載力,但易致土體應力集中;模型試驗表明,其豎向承載能力約為普通錐形樁的 2 倍,樁身拖曳效應和樁底豎向土體位移更顯著,在樁中心內凹適度時,土體橫向位移較小。

試驗技術推陳出新

試驗系統搭建:科研團隊構建了多種用于不同研究目的的透明土試驗系統。例如,劉漢龍院士團隊設計的沉樁模型試驗系統,包含激光器、CCD 相機等,可獲得沉樁過程中土體變形的二維和三維位移場,有助于深入了解土體變形機理 。文磊老師課題組開發的后注漿微型鋼管樁可視化模型試驗裝置,能觀測微型鋼管樁靜壓沉樁過程中樁周土體位移場和樁側注漿施工過程中漿液擴散規律 。王忠濤老師課題組建立的傾斜拉拔荷載下錨樁可視化離心模型試驗系統,專注于研究錨樁在傾斜拉拔荷載下的承載性能 。

測量技術應用與改進:數字圖像相關(DIC)技術和粒子圖像測速(PIV)技術在透明土試驗中得到廣泛應用與改進。周東老師課題組結合透明土材料、PIV技術和光學測量系統,研究被動樁樁周土體位移場,分析樁的遮攔效應及不同位移形狀和樁徑對遮攔效應的影響 。王壯老師課題組利用PIV和激光散斑技術,開展土巖邊坡滑移機理模型試驗,實現內部滑移變形可視化。馬強老師課題組引入PIV技術,設計透明土可視化模型試驗,對砂土中單根斜樁進行研究,監測出斜樁樁周及樁端土體顆粒的運動軌跡,為斜樁承載機理研究提供可視化依據 。

工程應用多點開花

隧道工程方面:透明土對隧道研究意義重大。馮義老師等以上海某盾構區間為依托,結合自研模型與透明土技術,研究砂土地層隧道頂部災變,發現突水涌砂后砂土破壞及災變前期土顆粒位移規律。倪小東老師等提出基于透明土技術評估壁后注漿效果的方法,推導相似比尺、設計裝置并研制漿液開展試驗,得出隧道埋深與漿液壓力、地表沉降的關系。還有學者通過模型試驗和數值模擬,發現 Peck 公式在預測低強度圍巖地表沉降時存在局限,為隧道工程提供參考。

樁基工程方面:透明土推動樁基研究成果顯著。陳思良老師等用透明土與 PIV 技術,研究根式基礎在不同荷載下的特性及根鍵影響;馬強老師等借助透明土可視化模型試驗和 PFC 數值模擬,探究斜樁承載機理與變形特征。曹兆虎老師、孔綱強老師、周航老師等學者分別針對管樁、擴底楔形樁、XCC 樁開展透明土試驗,研究樁周土體位移、不同樁型承載特性及沉樁擠土效應等,為樁基設計提供依據。

其他工程領域:在邊坡工程和土石混合體水力侵蝕研究中,透明土也發揮重要作用。劉漢龍院士、王壯老師等學者通過模型試驗,研究土巖邊坡滑移機理及影響因素,為邊坡防護提供理論支持。劉漢龍院士團隊研究了土石混合體抗侵蝕能力及侵蝕形態變化受含石量等因素的影響。

劉漢龍院士團隊研發出透明土 把巖土工程“搬”進實驗室做“CT”

視頻來源:重慶日報傳媒

傳統三軸系統在巖土力學領域應用廣泛,其測試原理成熟,實踐經驗豐富。但隨著透明土研究不斷深入,對設備功能的綜合性和精確性有了更高要求。

為此,我們探索將傳統三軸系統與其他透明土設備有機結合的創新途徑。例如通過定制或改造,把傳統三軸系統強大的應力加載、數據測量功能,與透明土試驗所需的可視化觀測設備(如高精度激光成像系統、先進的粒子圖像測速(PIV)設備等)相結合,打造集多種功能于一體的專用試驗設備。

歡迎探討!

01

靜三軸試驗系統

靜三軸試驗儀是研究透明土力學性能的基礎設備,能夠精準測量透明土在不同圍壓下的應力-應變曲線,揭示其抗剪強度和變形模量等關鍵指標。

02

空心圓柱扭剪儀(HCA)

該設備可模擬地震、波浪等多向耦合荷載,研究透明土在復雜應力狀態下的剪切變形和強度特性。

03

共振柱試驗系統

用于測量透明土在小應變條件下的動剪切模量,研究其動力特性。

04

動態三軸試驗系統

該設備能夠模擬地震波作用下的土體液化,研究透明土在循環荷載下的動力學行為。

05

全自動固結儀

用于模擬透明土的固結過程,研究其壓縮特性和滲透性能。

06

剪切系統